Type

dataset

953 record(s)

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

Resolution

-

Cette table rassemble toutes les cotes de références des Plans de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Ces cotes de crue sont prises en compte lors de l’élaboration de la carte des aléas, ce sont les cotes de référence de la crue historique ou de la crue centennale, si la crue historique est d'une occurrence inférieure à la centennale.

-

-

extrait limité du produit initiale pour contrstuire la symbologie

-

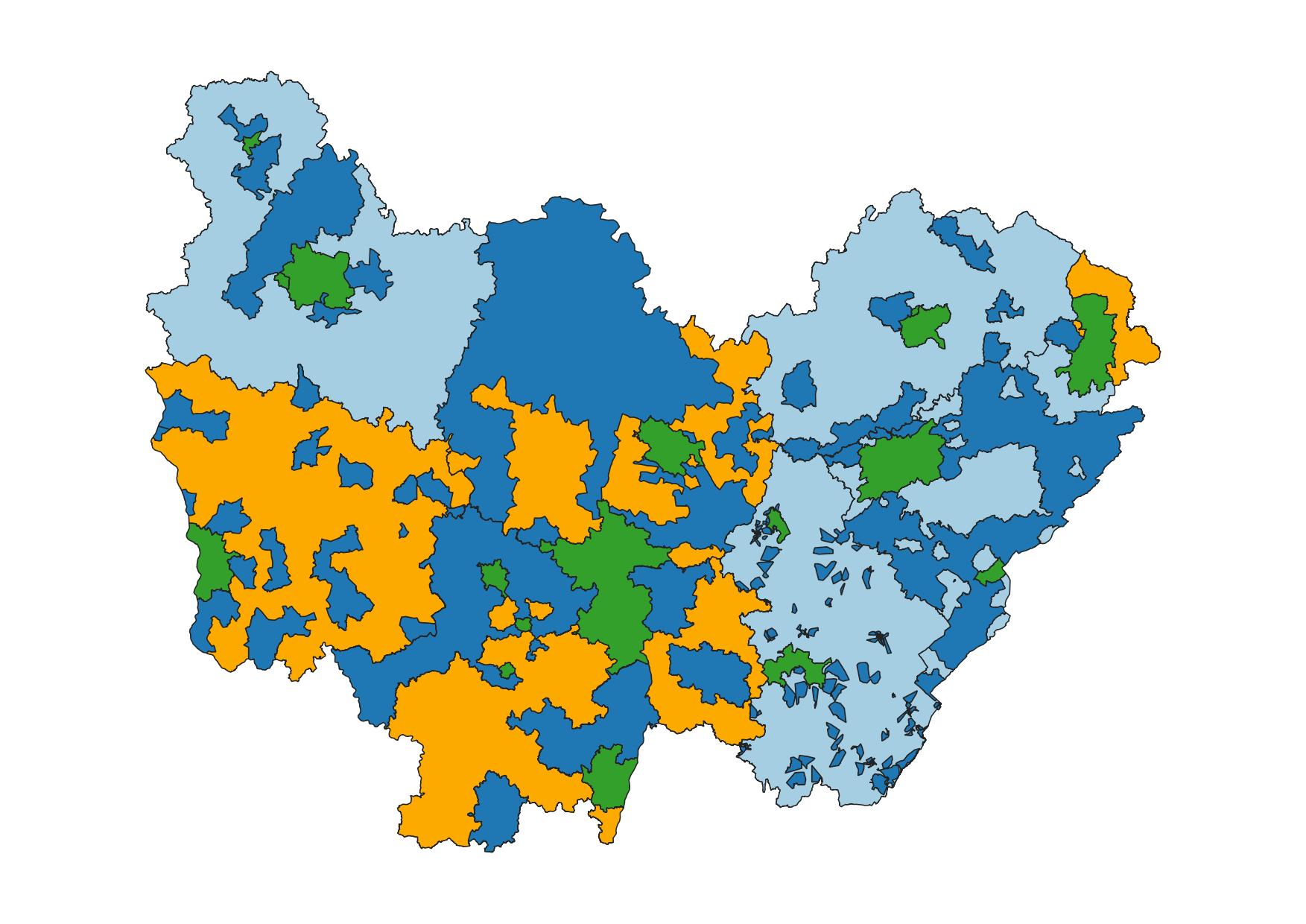

Communes proposées au Programme Action Coeur de Ville en région Bourgogne-Franche-Comtéau 14 février 2018 par instruction ministérielle du 10 janvier 2018, et résultat des communes bénéficiaires et non retenues en décembre 2018. A l’issue de réflexions engagées avec les Préfectures de Département, les Directions Régionales, l’INSEE (pour avoir un éclairage sur la fragilité des villes concernées), la Caisse des Dépôts, Action logement et le Conseil Régional, 24 villes ont été proposées : - 6 villes pour la promotion 1, - 7 villes pour la promotion 2, - 11 villes pour la promotion 3 (dont 3 pour une candidature commune). Il s’agit essentiellement des villes centres des grandes aires urbaines de la région, par ailleurs pôle de services supérieur (dans la classification INSEE). Les crédits de droit commun pourront être mobilisés sur ces villes, notamment la DETR, la DSIL ou le volet territorial du CPER. La Caisse des Dépôts a indiqué pouvoir également accompagner ces collectivités. Les résultats ont été connus en décembre 2018, 15 villes ont été retenues bénéficiaires et 9 (dont 3 pour une candidature commune) n’ont pas été retenues par la Préfète de Région.

-

Données représentant les limites des agences de développement territorial de Côte-d'Or. Ces périmètres ont été établis en 2006.

-

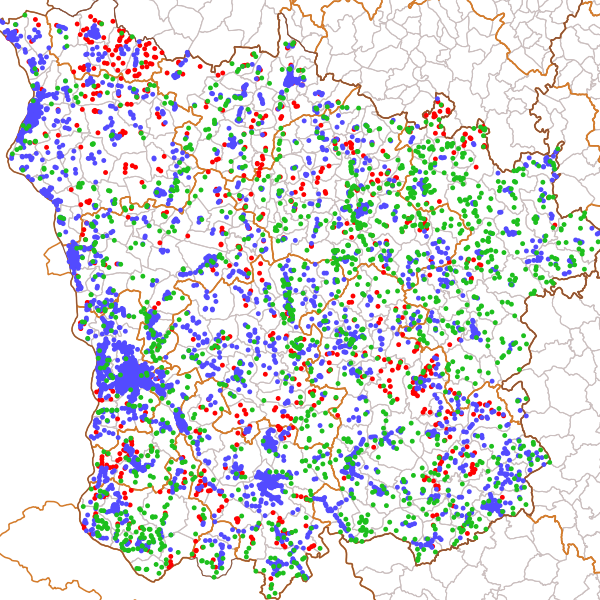

Identification des zonages de déploiement de la fibre sur le territoire régional. 4 zones sont distinguées ici : - les Zones d'Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) où les opérateurs privés se sont engagés à déployer et raccorder la fibre d'ici à 2022 - les Zones d'Appel à Manifestation d’Engagements Locaux où un appel d'offres a été lancé par les collectivités locales pour déployer et raccorder la fibre - les Réseaux d'initiative publique (RIP) gérés par les collectivités locales avec deux phases de déploiement

-

Localisation des points d'eau incendie (hydrants) par le SDIS 58. La présente ressource se décompose en plusieurs couches (sous ensemble) selon le type de points d'eau

-

Base données locale des adresses postales

-

Données illustrant la géologie simplifiée de la région BFC et mises à disposition de la DREAL par le BRGM. Pour tout complément d'information sur ces données, veuillez contacter directement la délégation régionale du BRGM.

-

Localisation des cuvettes en Haute-Saône.