denominator

10000

95 record(s)

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

Resolution

-

La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États membres. Elle les définit comme des représentations de données décrivant une situation sonore en fonction d’un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites, le nombre de personnes exposées. Les cartes de bruit n’ont pas de caractère prescriptif. Ce sont des documents d’information qui ne sont pas opposables au niveau du droit. En tant qu’éléments graphiques, elles peuvent en revanche compléter un Plan local d’urbanisme (PLU). Dans le cadre d’un plan de déplacements urbains (PDU), les cartes peuvent être utilisées pour établir des états de référence et cibler les zones où une meilleure gestion du trafic est nécessaire. Les zones de bruit sont des éléments géométriques constitutifs de la carte de bruit stratégique. Pour les cartes de type A (CBSTYPE), chaque zone de bruit est généralement délimitée par 2 courbes isophones (Lden 55-60, 60-65, 65-70, 70-75 et Ln 50-55, 55-60, 60-65, 65-70) ou part la courbe isophone de limite inférieure (Lden >75, Ln > 70). Pour les cartes de type C (CBSTYPE), chaque zone de bruit est délimitée par la courbe isophone de limite inférieure (Lden > 68 ou 73, Ln > 62 ou 65).

-

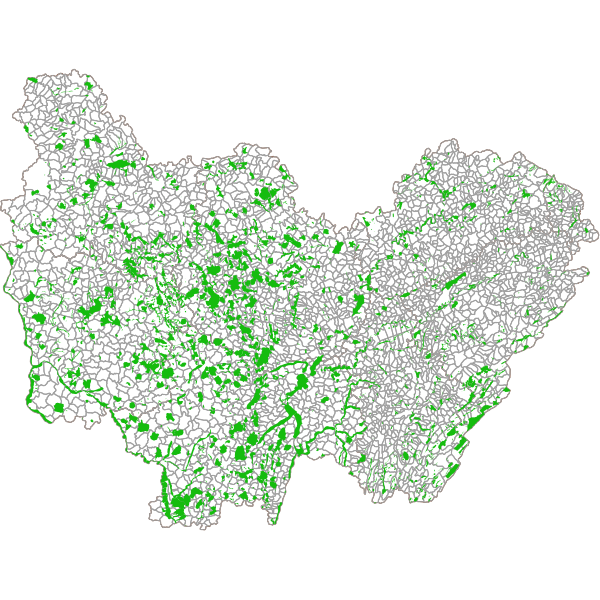

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I de 2ème génération en Bourgogne-Franche-Comté.L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionales (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2020 et les dernières validations nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de décembre 2020.L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer).La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF.Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.Les zones de type I sont des secteurs d'une superficie limitée, caractérisés par la présence d'espèces et de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturelrégional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles aux équipements ou aux transformations, même limitées.

-

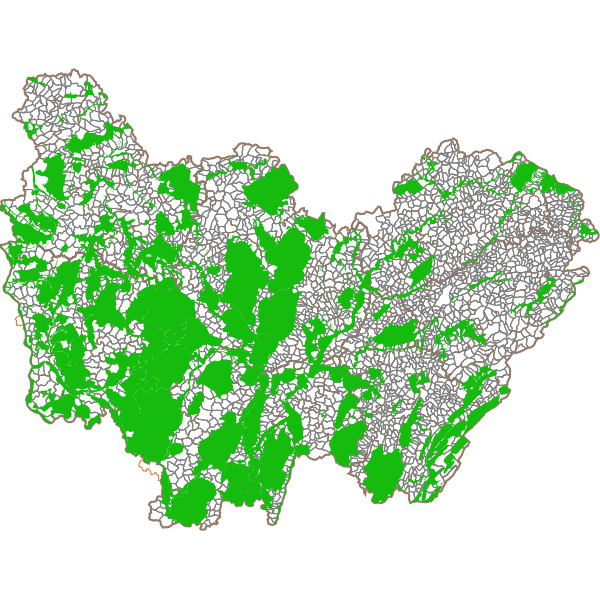

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de 2ème génération en Bourgogne-Franche-Comté.L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionale (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2020 et les dernières nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de décembre 2020.L'inventaire des ZNIEFF est un programme d''inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer). La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF.Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.Les zones de type II correspondent à de grands ensembles naturels homogènes (massif forestier, vallée, plateau, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialitésbiologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

-

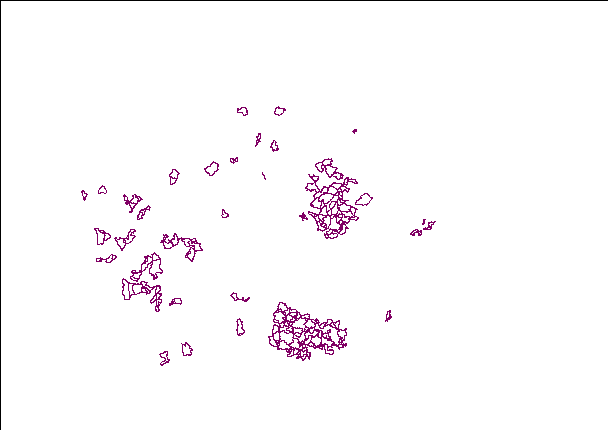

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I de 2ème génération interrégionales avec la Bourgogne-Franche-Comté. L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Elle correspond aux contours des ZNIEFF de type I de 2ème génération gérées par une autre région et dont au moins une commune de la région Bourgogne-Franche-Comté est comprise dans le périmètre. Cette table est issue de la table des ZNIEFF de type I de deuxième génération de l'INPN. Les dernières validations régionales (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de décembre 2019 et les dernières validations nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de janvier 2020. L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer). La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF. Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles. Les zones de type I sont des secteurs d'une superficie limitée, caractérisés par la présence d'espèces et de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles aux équipements ou aux transformations, même limitées.

-

Localisation des stations de taxis de Besançon

-

Couche géographique répertoriant les circuits de randonnées locales et intercommunales issus du label départemental les "Balades vertes" créé par le Département de Saône-et-Loire (71) en 2001. Ces circuits se pratiquent à la fois à pied, à cheval ou en VTT sur une durée d'une demi-journée à une journée. D'une distance de 1,5 à 25 km, ils permettent de valoriser le patrimoine, les paysages, l’histoire, l’artisanat et les produits du terroir des villes et villages de Saône-et-Loire. Seules les boucles intercommunales se réalisent sur plusieurs jours.Ce concept de randonnée développe également des parcours thématiques spécialisés pour le grand public (faune/flore, patrimoine/histoire, personnages célèbres...) mais aussi à destination des scolaires dans le cadre de l'accès aux sentiers pédagogiques liés à l'environnement et au développement durable (loi de 2005).Les tracés sont saisis sur la base de la couche BD TOPO IGN à partir des éléments d'étude qui composent le projet de création d'un réseau de randonnées communal ou intercommunal. Les tracés s'appuient majoritairement sur des tracés des chemins inscrits du PDIPR, mais pas exclusivement. Du fait du processus interne de saisie, il peut exister ponctuellement des micro-interruptions entre les arcs.Définition des champs :* NUM_OBJ : numéro interne du circuit.* ALIAS: numéro interne définissant le numéro de circuit.* CARAC : type de circuit (aller-retour / boucle à la demi-journée / boucle à la journée (moins de 25 km) / Boucle courte (moins de 5 km) / itinérance).* COULEUR (alias marquage) : couleur de balisage circuit.* USAGES : type de randonnée (pédestre, VTT, équestre).

-

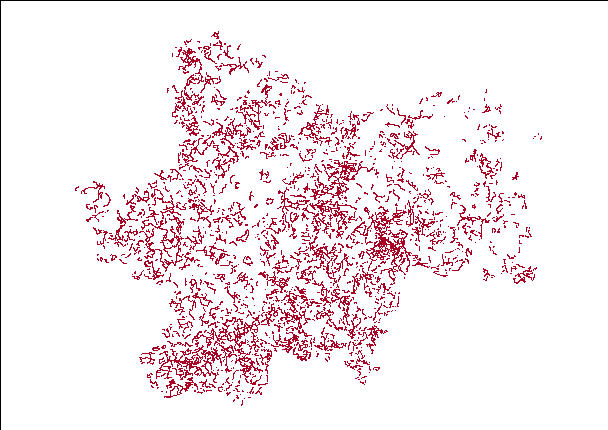

Couche géographique répertoriant les tronçons inscrits au PDIPR 71. La mise en place d’un tel plan a pour objectifs de recenser les itinéraires d’intérêt touristique et de conserver leur caractère public, de répertorier, protéger et inscrire les chemins du domaine public au plan départemental tout en gardant la notion de préservation et de sauvegarde du patrimoine rural mais aussi de favoriser la découverte, l’aménagement et la restauration des chemins méconnus du public ainsi que développer le tourisme vert et tout type de randonnée (équestre, pédestre, VTT, VTTAE…) en assurant la continuité d’un réseau cohérent d’itinéraires sur l’ensemble du territoire.En Saône-et-Loire, sur décision de l’Assemblée départementale, seuls peuvent à ce jour être inscrits au PDIPR :* les chemins ruraux et assimilés (dessertes et parcelles communales du domaine privé des collectivités),* les voies forestières,* les voies publiques (nationales, départementales, communales) du domaine public de l’Etat, du Département et de la Commune.L’actualisation du PDIPR est adoptée par l'Assemblée départementale une fois par an.

-

Ponctuels localisant l'ensemble des arrêts TER associés au réseau TER géré par le Conseil régional de Bourgogne. Il comporte les Gares Grande Ligne, Gares TER, haltes ferroviaires, Taxi TER et points d'arrêt routier

-

Les données sont issues de la mise à jour de l’atlas des zones submersibles (hors PPRN).

-

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de 2ème génération interrégionales avec la Bourgogne-Franche-Comté. Elle correspond aux contours des ZNIEFF de type II de deuxième génération gérées par une autre région et dont au moins une commune de la région Bourgogne-Franche-Comté est comprise dans le périmètre. Cette table est issue de la table des ZNIEFF de type II de deuxième génération de l'INPN. Les champs de la table comprennent notamment l'identifiant du MNHN, le nom du site, l'identifiant locale de la région, la surface officielle et les départements concernés. De plus amples informations sur ces ZNIEFF de type II sont disponibles sur demande auprès des DREAL correspondantes. L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionale (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de décembre 2019 et les dernières nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de janvier 2020. L'inventaire des ZNIEFF est un programme d''inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer). La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF. Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles. Les zones de type II correspondent à de grands ensembles naturels homogènes (massif forestier, vallée, plateau, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.