cl_maintenanceAndUpdateFrequency

notPlanned

42 record(s)

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Scale

Resolution

-

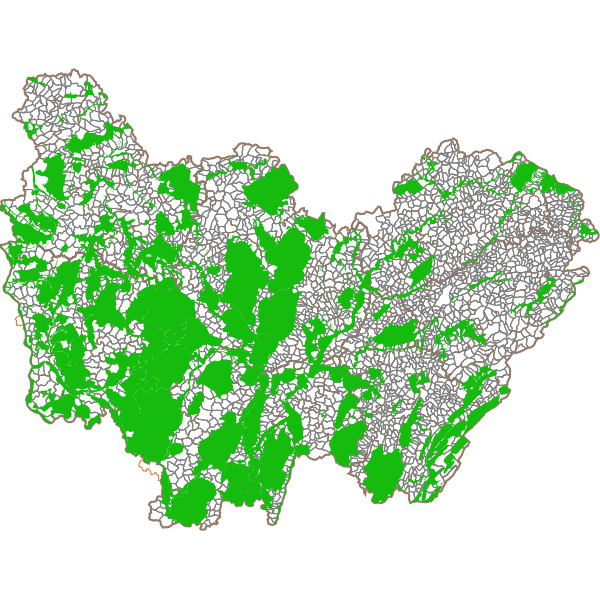

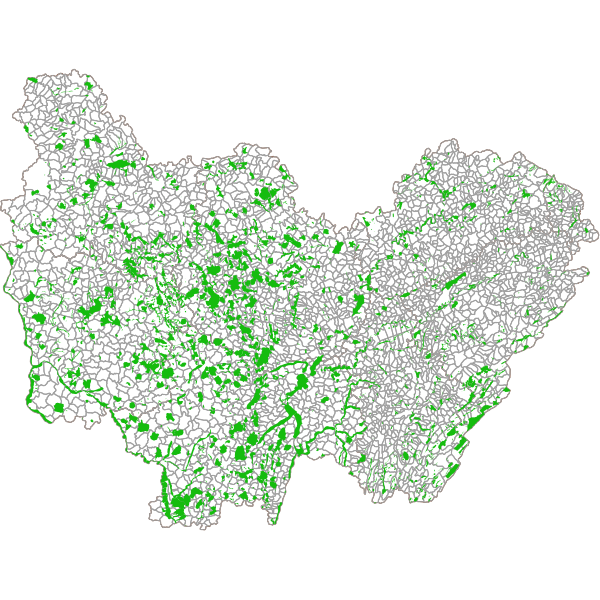

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de 2ème génération en Bourgogne-Franche-Comté.L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionale (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2020 et les dernières nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de décembre 2020.L'inventaire des ZNIEFF est un programme d''inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer). La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF.Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.Les zones de type II correspondent à de grands ensembles naturels homogènes (massif forestier, vallée, plateau, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialitésbiologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

-

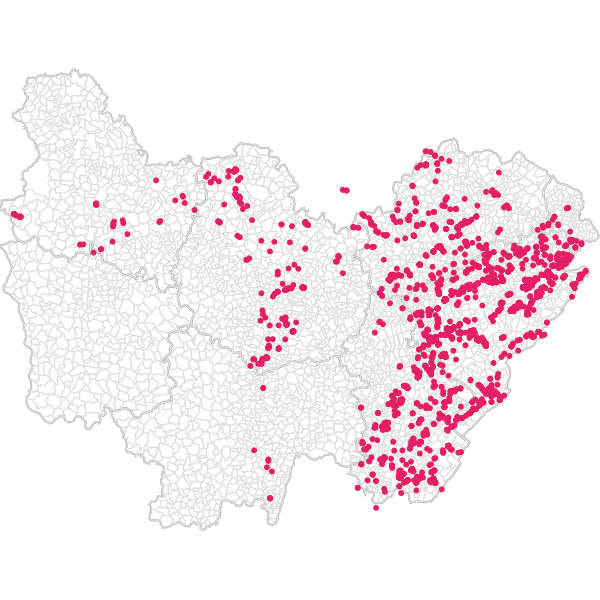

Identification à la commune du potentiel radon et classement en 3 catégories d'aléa (1 faible, 2 moyen, 3 fort) Les facteurs contrôlant la concentration du radon dans l’air intérieur sont multiples et dépendent en particulier des caractéristiques architecturales des constructions mais également de l’usage et de la ventilation de celles-ci. La nature des roches présentes sous les bâtiments reste toutefois l’un des principaux paramètres déterminants. La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable. Une telle cartographie constitue une base technique utile pour guider la mise en œuvre d’une politique de gestion du risque lié au radon, en complément des informations issues des résultats de mesure acquis dans le cadre de campagnes de dépistage dans les bâtiments. La première étape consiste à évaluer le potentiel de production du radon des formations géologiques, c’est-à-dire à classer celles-ci selon leur teneur mesurée ou extrapolée en uranium. La seconde étape consiste à pondérer ce potentiel en tenant compte, lorsqu’ils sont identifiés, de cofacteurs pouvant faciliter le transport du radon dans les roches et les sols (failles, ouvrages miniers souterrains, sites de sources hydrothermales). Enfin, la troisième étape établit une classification finale de l’ensemble de ces paramètres pour aboutir à une carte du « potentiel radon » des formations géologiques.

-

Les appels à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage », lancés par le ministère de l’Environnement et portés par l’ADEME, visent à repérer et à accompagner les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche ambitieuse de prévention, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets. Ces territoires déclinent ainsi de manière opérationnelle les avancées de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en matière d’économie circulaire.La mobilisation des territoires est une condition essentielle pour progresser vers une économie circulaire.153 territoires ont été désignés lauréats lors de deux appels à projets successifs (58 territoires fin 2014, et 95 territoires fin 2015). Ils regroupent au total 33,7 millions d’habitants.Les territoires qui font le choix de se lancer dans une démarche de « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » se mobilisent pour définir et mettre en œuvre des programmes d’actions permettant d’améliorer la gestion des déchets au quotidien, en s’inspirant d’un cahier des charges reprenant les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.Ces territoires prennent un engagement politique fort, pour une durée de 3 ans, à rechercher l’exemplarité et à mobiliser des moyens pour y arriver.La démarche est participative : elle passe nécessairement par une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces…).Les territoires zéro déchets zéro gaspillage bénéficient d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Environnement via l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui met à leur disposition : son expertise technique ; un soutien financier pour l’animation de la démarche ; des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées.

-

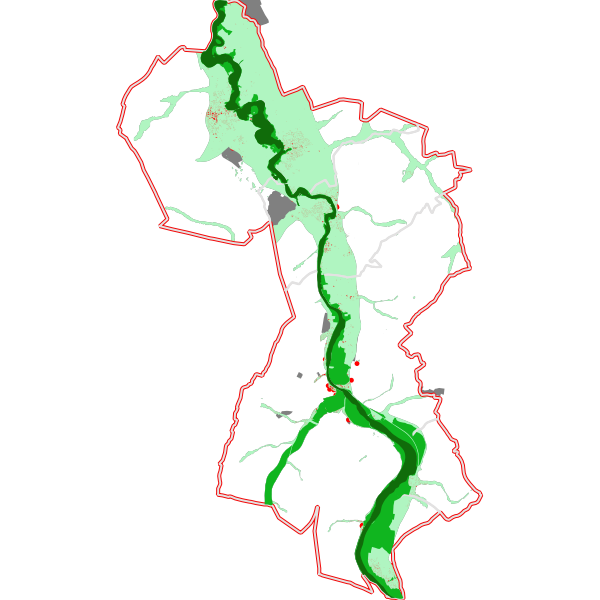

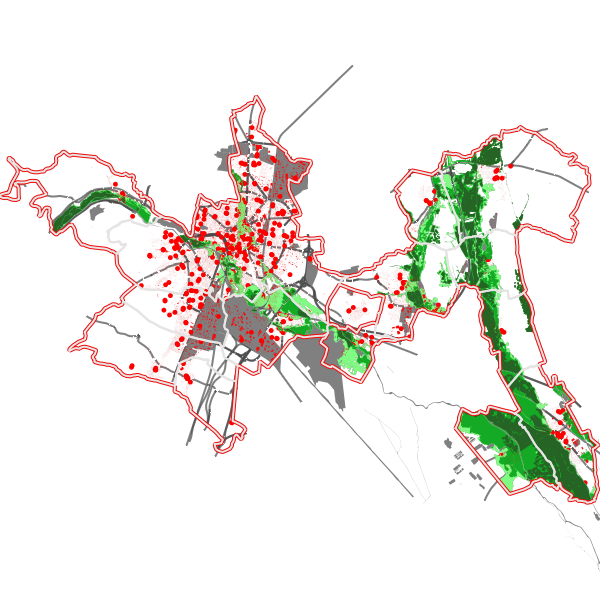

Série de données géographiques du territoire à risque important d'inondation (TRI) de l'Auxerrois produites par la DDT89 et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. Services web uniquement pour des raisons de qualité de la donnée. A noter : la prochaine mise à jour de ces données qui seront alors téléchargeables. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d'inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire des cartes de surfaces inondables et la carte de risques d'inondation qui représentent respectivement les aléas d'inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d'apporter des éléments quantitatifs permettant d'évaluer plus finement la vulnérabilité d'un territoire pour les trois niveaux de probabilité d'inondation (fort, moyen, faible).

-

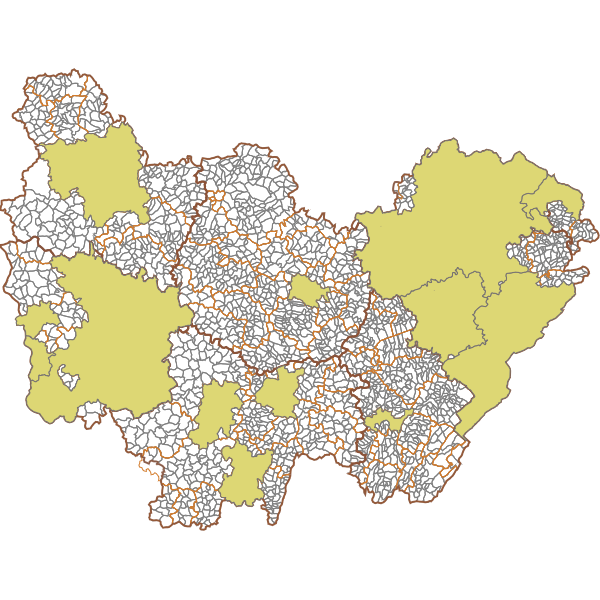

Données des périmètres des PLUi en région Bourgogne-Franche-Comté et leur étatd'avancement.Données mises à jour au 1er septembre 2021, avec actualisation des données population(population légale au 1er janvier 2019 = pop 2016 = pop N-3).PLUi : Plan Local d'Urbanisme IntercommunalLe plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’ungroupement de communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanismeet d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur leterritoire considéré.Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à lafois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire(Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement duterritoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une gestionéconome de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.Quand le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire communautaire, on parlealors de PLU intercommunal ou communautaire (PLUi).Les objectifs, le contenu, les modalités d’élaboration, de révision et de suivi du PLU(i) sontdéfinis dans le cadre du code de l’urbanisme (Livre I – Titre II – Chapitre III).

-

Communes classées par la Loi Littoral en Bourgogne-Franche-Comté (département du Jura seulement concerné) relativement aux communes au 1er janvier 2017.Les 13 communes concernées sont les communes riveraines de plans d'eau supérieurs à 1000 ha à savoir du lac de Vouglans.La prise de conscience de l'importance économique du littoral et des multiples convoitises dont il fait l'objet a rendu indispensable l'intervention d'une norme de valeur juridique supérieure chargée d'arbitrer entre les multiples utilisations du littoral. C'est dans cet esprit qu'a été votée le 3 janvier 1986 la loi littoral.S'appliquant aux côtes métropolitaines et d'outre-mer, aux étangs salés et aux plans d'eau intérieurs de plus de 1000 hectares, la loi littoral associe des principes, parfois contradictoires, d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral avec pour objectifs de : préserver les espaces rares et sensibles, gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les aménagements touristiques notamment,ouvrir plus largement le rivage au public, comme les plages, afin d'accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer.

-

Extraction régionale en date du 18/02/19 du lot de données 2017 des "stations de traitement des eaux usées France entière" diffusé sur le Système d'Information sur l'Eau (catalogue du SANDRE).A noter que les données de l'année N sont diffusées avec une année de retard (fin N+1)Pour le téléchargement des données et autres services web, se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE.Les champs sont ceux de la table d'origine + un champ URL vers la fiche station :Dans le lot de données régional, chaque station est liée à sa fiche descriptive pour une meilleure consultation interactive.

-

Série de données géographiques produites par le SIG Directive Inondation du territoire à risque important d'inondation (TRI) du Dijonnais et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations.La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d'inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique.Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI).Cette série de données sert à produire des cartes de surfaces inondables et la carte de risques d'inondation qui représentent respectivement les aléas d'inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d'apporter des éléments quantitatifs permettant d'évaluer plus finement la vulnérabilité d'un territoire pour les trois niveaux de probabilité d'inondation (fort, moyen, faible).

-

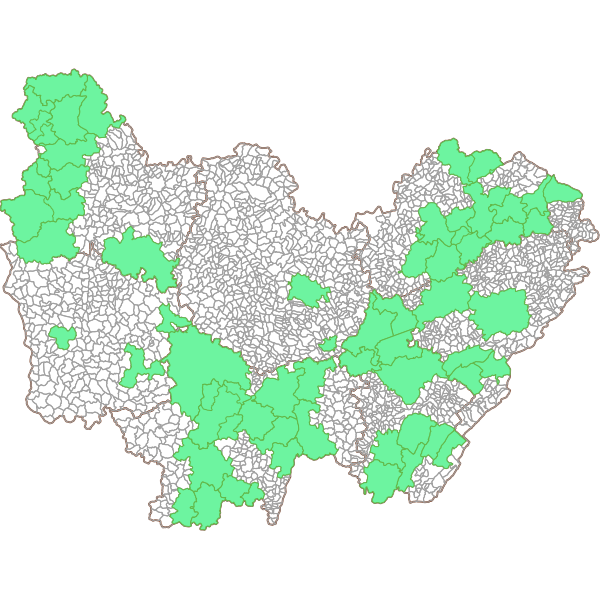

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I de 2ème génération en Bourgogne-Franche-Comté.L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionales (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2020 et les dernières validations nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de décembre 2020.L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer).La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF.Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.Les zones de type I sont des secteurs d'une superficie limitée, caractérisés par la présence d'espèces et de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturelrégional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles aux équipements ou aux transformations, même limitées.

-

Base de données géographique comprenant l'ensemble des traçages des eaux souterraines effectués en Bourgogne-Franche-Comté depuis les années 1900, dans le but d'identifier les circulations des eaux souterraines en zone karstique. Fichier des points de restitution («tracage_rest»): comprend tous les points de restitution. La colonne «sortie oui/non» est renseignée : OUI But : - Recherche d'un traçage sur une commune, - Visualisation des circulations des eaux souterraines sur un secteur géographique. Cette base de données regroupe environ 1000 opérations de traçages effectuées par différents organismes. L'opérateur de chaque traçage figure dans le fichier «traçage_trait».