Creation year

2021

43 record(s)

Type of resources

Available actions

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Scale

Resolution

-

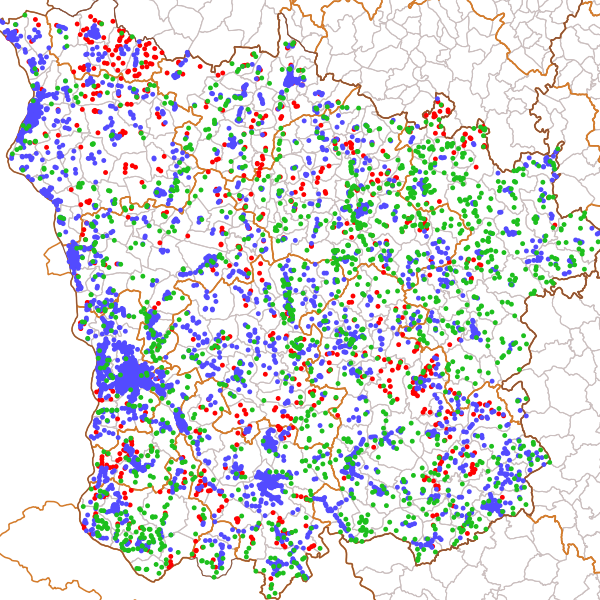

Données produites en 2021 avec l'outil d'aide à la décision : Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols (MESALES). Cette données représente l'aléa d'érosion en hiver. Compilation de plusieurs sources de données : - Occupation du sol : RPG 2017, 2018, 2019 - Pédologie : couche RRP de la Chambre d'Agriculture de Bourgogne France-Comté - Topographie : couche RGE ALTI - Climatologie : données Météo France

-

Couche_90_DREAL_2021-07-06

-

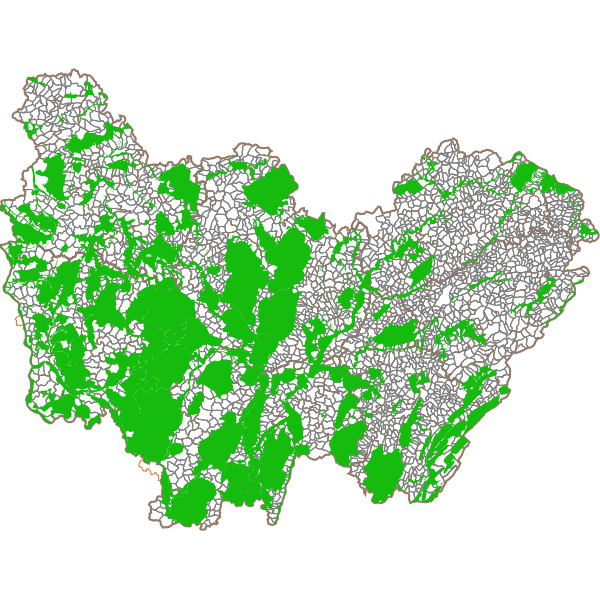

L'ancienneté d'une forêt se définit par le maintien d'un couvert boisé depuis le milieu du XIXème siècle jusqu'à aujourd'hui. Pour cela, on se réfère à la carte d'Etat Major (1818-1866).La digitalisation des forêts anciennes a été réalisée par le Parc naturel régional du Morvan en 2012 à partir du produit IGN SCAN Etat-Major® (1:40 000) sur les 117 communes de la Charte 2008-2019. En 2016, l'évolution de l'occupation des sols des forêts anciennes sur le Parc est renseignée par l'IPAMAC (Inter PArc MAssif Central) en comparant les forêts anciennes avec les forêts recensées dans la BD Forêts de l'IGN. On retrouve donc 3 jeux de données liés à l'évolution des forêts anciennes : Forêts anciennes (FA): forêts de la carte d'Etat Major (1818-1866) toujours présentes au sol sur la BD ForêtsDéboisement (DEB): forêts présentes sur la carte d'Etat Major (1818-1866) mais disparues aujourd'hui sur la BD ForêtsForêts récentes (FR): forêts non présentes sur la carte d'Etat Major (1818-1866) mais présentes sur la BD ForêtsEn 2019, l'équipe du Parc naturel régional du Morvan a complété cette donnée selon le même procédé en y intégrant les surfaces des forêts anciennes et leurs évolutions sur les sites Natura 2000 hors Parc et les nouvelles communes adhérentes ou d'étude du Parc pour la Charte 2020-2035.

-

Données produites en 2021 avec l'outil d'aide à la décision : Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols (MESALES). Cette données représente l'aléa d'érosion en été. Compilation de plusieurs sources de données : - Occupation du sol : RPG 2017, 2018, 2019 - Pédologie : couche RRP de la Chambre d'Agriculture de Bourgogne France-Comté - Topographie : couche RGE ALTI - Climatologie : données Météo France

-

Données produites en 2021 avec l'outil d'aide à la décision : Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols (MESALES). Cette données représente l'aléa d'érosion en automne. Compilation de plusieurs sources de données : - Occupation du sol : RPG 2017, 2018, 2019 - Pédologie : couche RRP de la Chambre d'Agriculture de Bourgogne France-Comté - Topographie : couche RGE ALTI - Climatologie : données Météo France

-

Données produites en 2021 avec l'outil d'aide à la décision : Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols (MESALES). Cette données représente l'aléa d'érosion au printemps. Compilation de plusieurs sources de données : - Occupation du sol : RPG 2017, 2018, 2019 - Pédologie : couche RRP de la Chambre d'Agriculture de Bourgogne France-Comté - Topographie : couche RGE ALTI - Climatologie : données Météo France

-

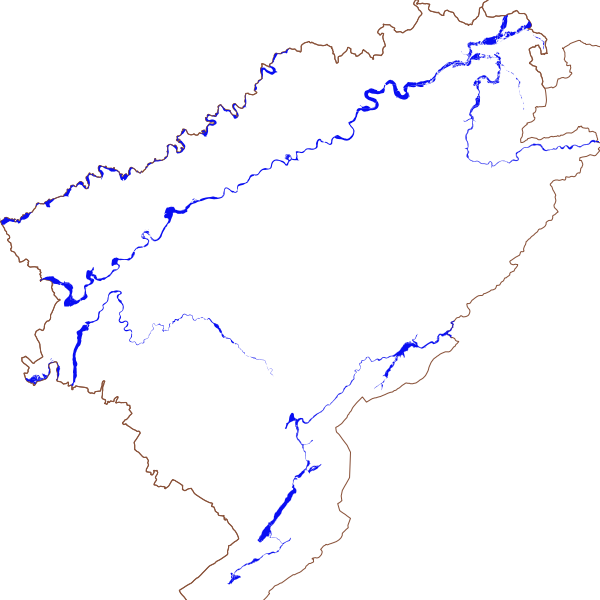

Extraction régionale en date du 18/02/19 du lot de données 2017 des "stations de traitement des eaux usées France entière" diffusé sur le Système d'Information sur l'Eau (catalogue du SANDRE).A noter que les données de l'année N sont diffusées avec une année de retard (fin N+1)Pour le téléchargement des données et autres services web, se référer à la fiche de métadonnées du SANDRE.Les champs sont ceux de la table d'origine + un champ URL vers la fiche station :Dans le lot de données régional, chaque station est liée à sa fiche descriptive pour une meilleure consultation interactive.

-

Localisation des points d'eau incendie (hydrants) par le SDIS 58. La présente ressource se décompose en plusieurs couches (sous ensemble) selon le type de points d'eau

-

Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque.En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones :les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges » ou « zones bleues foncées » ;les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues claires » ou « zones jaunes », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ;les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement). Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.Etendue géographique : La zone réglementaire correspond au périmètre des PPR. Dans cette zone, une réglementation portant sur la constructibilité ou non dans le périmètre des PPR a été définie.

-

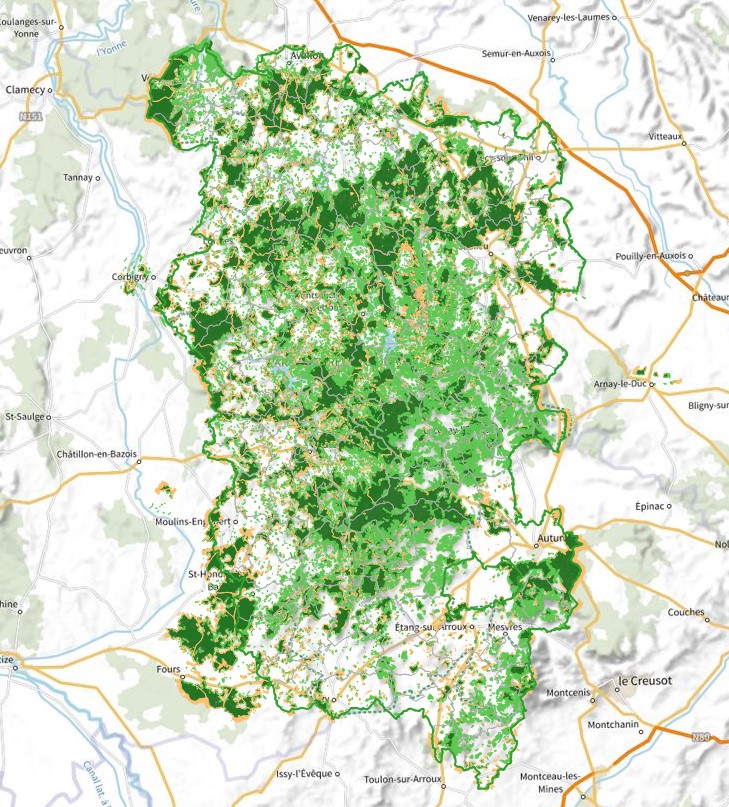

La table contient les contours des Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de 2ème génération en Bourgogne-Franche-Comté.L'inventaire des ZNIEFF est entièrement validé. Les dernières validations régionale (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2020 et les dernières nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent de décembre 2020.L'inventaire des ZNIEFF est un programme d''inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres, fluviaux et marins remarquables (métropole et départements d'outre mer). La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d'espèces ou d'associations d'espèces à fort intérêt patrimonial régional ou national. Ces données naturalistes sont de plus cartographiées via les contours des ZNIEFF.Cette base de connaissance, associée aux contours, sert de base de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, permet d'améliorer leur prise en compte avant tout projet, mais aussi d'améliorer la détermination de l'incidence des aménagements sur ces milieux et enfin d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles.Les zones de type II correspondent à de grands ensembles naturels homogènes (massif forestier, vallée, plateau, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialitésbiologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.